Perdona i nostri peccati, poiche’ anche noi li lasciamo cadere verso ogni nostro debitore

In Luca non c’è la parola debito. La sostituisce con il termine «peccati» (amartia), che i greci conoscevano meglio. Il significato fondamentale del verbo greco àphes è “lasciar perdere”, “lasciar cadere”. Che Luca introduca il termine di peccato è in linea con il suo Vangelo. Matteo, ricordiamo, era l’esattore delle imposte. Gli è quindi congeniale servirsi della metafora commerciale per spiegare che l’uomo è “debitore”. Luca invece, parlando di peccato, spiega che si tratta di un debito che nasce da un’offesa. Non riguarda semplicemente di beni di cui Dio è creditore, ma riguarda una incrinatura che l’uomo crea nei confronti di Dio. Il «peccato» è il rifiuto di una relazione personale con Dio misconoscendone la signorìa, e non semplicemente l’insolvenza di un debito. E’ il fare da sé, escludendo Dio. “Contro Te, contro Te solo, ho peccato” (50,6). E’ vero che il peccatore non può toccare Dio direttamente: “Se tu pecchi, che male mi fai?” (Gb 35,6). Però è anche vero che il peccato raggiunge Dio. Dio si è reso vulnerabile a causa del suo amore per l’uomo. Dio crede nell’uomo. E quando l’uomo si ritrae dal rapporto, Lui si sente colpito.

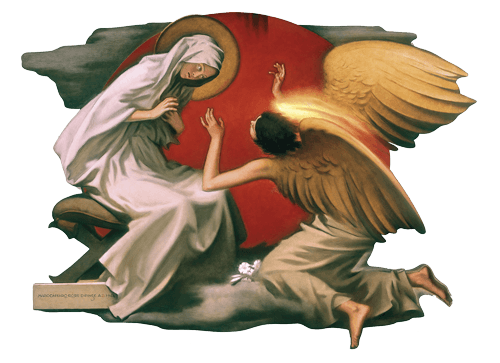

La domanda del perdono è perciò rivolta a Uno che abbiamo dimenticato. È l’atteggiamento assunto dal pubblicano (Lc 18,13): «O Dio, abbi pietà di me». Enumerare puntigliosamente le proprie opere, come ha fatto il fariseo, non serve: non si raggiungerà mai, in ogni caso, la parità con Dio. E il debito rimane. L’unica soluzione disponibile all’uomo è la domanda del perdono. L’enorme debito contratto dal servo della parabola (Mt 18,23 ss.) insegna che l’uomo non può liberarsene da solo, anche se a volte – ed è menzogna – si illude di poterlo fare. Può soltanto sperare nella bontà di Dio. Chi recita il Padre nostro sa di essere debitore a Dio di tutto, e che da solo non può assolvere il suo debito.

…. nella misura in cui noi ci sentiamo figli di Dio-Padre

siamo nella condizione di dare il nostro perdono

Qui Luca reintroduce il termine” debito”, saldando la sua versione con quella di Matteo. Egli mostra qual è la via per ottenere il perdono da Dio: lasciando cadere i debiti che gli altri contraggono verso di noi. Per esprimere il collegamento con il perdono di Dio, Luca utilizza una congiunzione (kaì gar) che introduce una motivazione, quasi un rapporto di causalità: “Anche noi infatti”. L’orante chiede il perdono a Dio, motivando la richiesta con la propria disponibilità a perdonare. Non si tratta però di un semplice proposito, ma di qualcosa di più. Nel presente “perdoniamo” non c’è traccia di futuro, come se si dicesse: “Perdonaci ora, come noi, poi, perdoneremo”. Il presente dice un comportamento già in atto. Si tratta di un fatto. Nulla è più vero, e controllabile, di un fatto. Nei desideri e nei propositi ci si può anche illudere sulla propria sincerità, ma sui fatti no. La verità del Padre nostro è qui particolarmente esigente: noi, ora, perdoniamo a coloro che ci hanno fatto del male, e Tu, Padre, usa lo stesso metro con noi che siamo peccatori verso di Te.