Lo spirito della preghiera: porta introduttiva agli esercizi nello Spirito.

Lo spirito della preghiera: porta introduttiva agli esercizi nello Spirito.

Il senso degli esercizi spirituali non sta nell’apprendere qualcosa di nuovo. Non è un insegnamento. Non è una scuola. È un percorso di interiorizzazione per ritrovare le dinamiche caratteristiche della propria umanità credente.

La forza interiore c’è se sappiamo curare lo spirito di preghiera senza il quale le preghiere diventano nebbia e oscurità. Gesù stesso ce lo insegna e ci dice una cosa sorprendente: l’anima della preghiera è lo Spirito Santo in noi. Entrare in contatto con lo Spirito che abita in noi è il compito di questo esercizio di spiritualità. Ci lasceremo istruire dalla Parola di Dio.

Nel leggere la Parola di Dio, occorre tenere presenti due estremi rischiosi:

a) trattare la Parola di Dio come semplice testo da analizzare, dimenticando che invece è una Parola da venerare e da cui lasciarsi meravigliare.

Nella Chiesa antica si leggeva la Parola di Dio non come si legge qualsiasi libro, ma lo all’interno di uno spirito di adorazione di Dio che ci parla. Il motivo è che la Scrittura è inabitata dallo Spirito Santo, perciò bisogna dargli credito, ritornarci sopra, lasciarsi sorprendere da una parola o un versetto. Fermarsi e adorare quello Spirito che ti raggiunge in quella Parola.

b) Il secondo rischio è quello “moralista”.

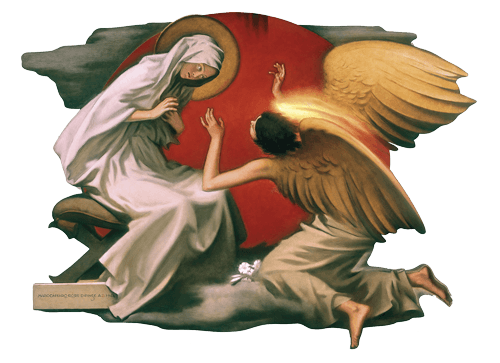

Non è corretto leggere la Parola e subito interrogarsi: “Che cosa devo fare?”. Piuttosto è domandarsi: “Di chi è questa Parola?”. E poi: “Che cosa mi sta dicendo?”. E subito dopo: “Sto accogliendo questa Parola?”. Anche se non la capisco, ma la porto con amore e devozione agisce in me. E’ Dio che agisce per mezzo della Parola. “Quelli che si accostano alla Parola con la domanda: che cosa significa? (cioè con atteggiamento intellettuale) non sentiranno ciò che dice la Parola” (San Teofane il Recluso). L’atteggiamento giusto è quello dell’accoglienza: sto accogliendo? sono in dialogo? E’ solo alla fine che il senso della Parola mi si rivela nel suo senso e soprattutto mi mette in movimento e diventa operante. Perché la Parola si è incarnata grazie alla sinergia della Madonna: lei accoglieva e lo Spirito agiva.

Ecco il brano scelto per iniziare la nostra riflessione.

Il Padre darà quanto gli è necessario (Lc 11,5)

[5]Poi aggiunse: “Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: Amico, prestami tre pani, [6]perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti; [7]e se quegli dall’interno gli risponde: Non m’importunare, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli; [8]vi dico che, se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono almeno per la sua insistenza.

Il racconto s’inscrive nell’ambiente orientale dove l’ospitalità è sacra. Tutta la famiglia dorme in una stanza su una stuoia, con la porta sbarrata.

In questa parabola sono in scena tre amici: uno che è in cammino nella notte (il pellegrino come ogni uomo), uno che non può soddisfare il bisogno dell’amico notturno non avendo il pane richiesto; ed un terzo che “destatosi” dona il pane richiesto. Dunque: tre amici e la richiesta è di tre pani.

Se uno di voi ha un amico, e cammina verso di lui nel mezzo della notte.

A mezzanotte è l’ora del maggior buio. Chi cammina al buio è sempre in pericolo. Di notte poi, tutti dormono: si aspetta al mattino per chiedere soccorso agli altri. Con queste annotazioni (uno che cammina nel mezzo della notte e uno che si sente costretto a disturbare un altro) si allude al bisogno più acuto: un bisogno irrimandabile. E nello stesso tempo un bisogno che ha minore possibilità di venire esaudito. Difatti la prima risposta che l’amico riceve è: “Non darmi fastidi!” (v. 7). Ma qui si dice anche la natura della preghiera di essere richiesta a partire da un bisogno. Nel nostro tempo ci si vergogna ad avere bisogno. E persino intorno alla preghiera si fa della “poesia”. Ma la preghiera nella sua sostanza è un grido. Solo chi sente la fatica della vita può pregare. La sofferenza della vita è come l’olio che facilita un ingranaggio. Se si è coscienti del bisogno dell’anima, solo allora, si inizia a pregare.

Arrivato dall’amico che dorme] gli dice: “Amico, ho necessità per me di tre pani, perché un mio amico è giunto da un cammino verso di me e io non ho nulla da mettergli davanti”

E’ qui descritto il problema umano, che non trova soluzione nell’uomo, né in un altro che abbia lo stesso problema, perché se uno potesse risolverlo non si porrebbe il problema. L’uomo non può soddisfare il bisogno dell’uomo. L’uomo deve rivolgersi ad un altro. Ma poiché quest’altro è nella povertà – ed ogni uomo lo è – neanche lui può rispondere a quel bisogno così radicale che il cuore dell’uomo si porta dentro. La solidarietà umana è un grande aiuto, ma non risponde a tutto il problema umano. Alla fine i primi due amici, che partecipano dello stesso bisogno (la mancanza del pane), devono far ricorso ad un terzo.

Il rimando ad un “terzo” introduce un tema importante. Il terzo impedisce il sistema chiuso di una relazione a due. E’ necessario un orizzonte di trascendenza. Qui s’intravede l’immagine dell’uomo: non è autosufficiente, non si auto-possiede, non basta da solo, né basta rivolgersi ad un suo simile. Deve entrare in scena anche un terzo. In filigrana vi è anche l’immagine di Dio/Trinità, il quale è una comunione nell’amore trinitario. In essa ci si scambia l’Amore. Il Dio che Gesù rivela è una comunione d’amore, vale a dire una “triade comunionale”, al cui interno l’alterità non è scandalo e divisione, ma ricchezza e donazione reciproca.

L’uomo ha bisogno della trascendenza: di un terzo che sia “diverso” dai due. L’uomo ha bisogno cioè di Dio. E la rivelazione ci dice, che l’uomo è creato secondo questa immagine di Dio. I conti sorprendentemente tornano.

“Quello dall’interno risponde: Non darmi fastidi! La porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso, alzatomi (anastàs), darteli”.

Il terzo è difficile da coinvolgere. I primi due hanno bisogno, lui non ha bisogno. E chi è questo terzo? Traduciamo letteralmente il testo evangelico:

“Vi dico: se anche non gli darà, alzatosi (anastàs), per essere suo amico; per la sua sfacciataggine, svegliatosi (eghertèis), darà a lui quanto gli abbisogna”.

Il terzo è descritto con due participi, alzatosi (anastàs) e svegliatosi (eghertèis), che sono i verbi propri per indicare la risurrezione di Gesù. Dunque l’amico nel sonno che viene svegliato è Gesù, nella sua morte e risurrezione. Gesù, crocifisso (sonno) e risorto (alzato) è colui che può saziare la fame dell’uomo in cammino.

Qui allora viene a galla il significato dei tre pani: uno è quello quotidiano per la vita terrena; il secondo è pane dell’eucaristia, il pane sacramentale memoriale del Signore, morto e risorto; infine, è il pane della carità e della fraternità, che predispone e conclude l’itinerario che il pane eucaristico fa fare: l’itinerario della comunione. Vi è dunque del pane che deve essere scambiato da un amico ad un altro, un pane che s’intreccia, e in forza di questo scambio può saziare tutti: è il pane della comunione, perché è un pane che circola tra amici e crea fraternità.

Resta una questione. Come mai, se il terzo amico è Gesù si mostra infastidito per la richiesta dell’amico? Vi è un rimando alla vedova ostinata ( Lc 18, 5). Come mai in Luca circola questa idea che la preghiera possa essere molesta, se insistente? Siamo di fronte non a quello che Dio è, ma a quello che l’uomo pensa di Dio. Dio non si stanca nel sentire i suoi figli che lo implorano. I figli sono coloro che domandano sempre, talvolta fino alla noia, ma non si stancano di domandare. E un padre si sente padre proprio per il fatto che un figlio lo implora e gli espone il bisogno. Così è anche di Dio: se aspetta e tarda a rispondere, è perché vuole purificare la nostra domanda. Vuole che la fede cresca fino a credere al suo amore senz’altra prova che il suo amore stesso. L’attesa ed il desiderio dilatano il cuore umano: Dio-amore si nasconde per essere cercato e desiderato. La sfacciataggine della fede osa chiedere anche di fronte al suo silenzio, perché è certa della sua risposta.

Il senso della parabola è, dunque, tutta nel bisogno dell’uomo che non può essere soddisfatto da un altro uomo, se prima questi non incontra Cristo, morto e risorto nell’eucaristia, attraverso la preghiera insistente della fede. Poi, potrà a sua volta diventare dono all’amico nel bisogno.

E così il Vangelo si prepara a mostrare quale sia il dono per eccellenza nella preghiera. Che cosa darà il Padre celeste a chi lo prega con fede ed insistenza attraverso il Cristo, morto e risorto, presente nel pane eucaristico e nella comunione fraterna?

Il Padre donerà, al credente che lo implora con insistenza e fede, lo Spirito Santo.

Chi chiede riceve

[9]Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. [10]Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. [11]Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? [12]O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? [13]Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!”.

Questo brano è caratterizzato da 9 parole che indicano il desiderio (5 “chiedere”, 2 “cercare”, 2 “bussare”); da 8 parole che indicano il dono (6 “dare”, 2 “trovare”). Il desiderio raffigura la creatura nel suo bisogno, il dono rappresenta Dio come Padre.

Anche il Padre come l’amico, il terzo, sembra restio a rispondere: non dà subito, persino sembra dare cose cattive: pietra, serpente, scorpione.

La pedagogia dell’attesa è funzionale a far passare il richiedente dai bisogni che l’uomo “ha” al bisogno che l’uomo “è”. L’uomo è prima di tutto bisogno di Dio. Quello che conta è desiderare Lui stesso. Soltanto nel desiderio di Dio, abbiamo anche la possibilità di colmare i bisogni della vita. Dio non possiamo ridurlo al mago che ci risparmia la fatica del conquistarci la vita con una magia. Bisogna passare dal cercare i doni, a cercare il donatore.

Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché: chiunque chiede, prende; chi cerca, trova; a chi bussa sarà aperto.

Bisogna chiedere: non però ciò che uno capricciosamente vuole, ma ciò che “ci vuole”. Non è espresso l’oggetto del chiedere, perché quello che conta è il chieder stesso. Nel chiedere si manifesta la propria natura di creatura bisognosa: si compie un atto di verità. La preghiera è valida per se stessa: l’oggetto del chiedere è secondario. Il nostro bisogno fondamentale è riconoscere il Padre e diventare veri figli. E questo si attua chiedendo. Il figlio è colui che chiede sempre. Al limite non importa la risposta. Il chiedere è sempre al presente, la risposta è al futuro. La risposta è oggetto di speranza, non di pretesa. Proprio ciò che con il peccato d’origine è stato offuscato e negato: l’uomo si è finto Dio, ha negato la paternità di Dio.

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede del pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione?

La richiesta riguarda il tipico menu palestinese: pane, pesce, uovo. Le contrapposizioni sono retoriche e servono a preparare la chiusura finale.

Se dunque voi che siete cattivi sapete dare doni buoni ai vostri figli, quanto più il Padre dal cielo darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.

Ecco il passaggio ultimo a cui bisogna arrivare nella preghiera: dai bisogni al vero bisogno, dai doni al vero Dono. Noi abbiamo bisogno dell’Amore di Dio, in persona: lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è il vero principio vitale, che rende figli. Il principio vitale definitivo non è il pane che dà vita solo al presente, ma il pane sopra-sostanziale che dura per la vita. Il pane eucaristico, Gesù, che è “la vita”. Ma questo pane trasfigura nell’amore stesso di Dio, che è lo Spirito Santo. Lui è il vero principio vitale che fa vivere, non il pane/uovo/pesce.

Soltanto alla fine di un percorso di educazione dell’attesa, Gesù svela qual è il dono per eccellenza che si deve chiedere e che sicuramente si ottiene nella preghiera: lo Spirito Santo. Solo così la preghiera non è una formula di incantesimo, un’arte magica per piegare Dio ai desideri umani, né la mistificazione della propria impotenza di fronte alle frustrazioni e agli scacchi dell’esistenza. La preghiera è l’apertura all’amore fedele di Dio: al suo Santo Spirito.

P. Antonello Erminio

Ascolta audio della prima meditazione

Ascolta audio della seconda meditazione