Tema della catechesi guidata da P. Antonello Erminio domenica 23 marzo 2025

Tema della catechesi guidata da P. Antonello Erminio domenica 23 marzo 2025

Credo in Gesù Cristo unico Figlio di Dio generato dal Padre prima di tutti i secoli

“Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi. Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui” (1 Gv 15-16).

prima parte della meditazione

seconda parte della meditazione

In queste parole di Giovanni è riassunta la fede in Gesù e in Dio che i primi discepoli/apostoli hanno vissuto. Un Dio, che è Padre, e che vive di amore verso le sue creature in un rapporto vitale mediante il dono del Figlio. La vicenda dei discepoli/apostoli esperimentata con Gesù ha generato in loro la certezza di fede che Egli è il Figlio di Dio che si è incarnato e che essi lo hanno sentito, visto, seguìto (cf 1 Gv 1, 1). Per questa fede hanno vissuto, affrontato il martirio. Di questa fede si sono fatti annunciatori della novità che Dio “è”. Questa fede ha dovuto difendere contro tutte le diffidenze che sorgevano nella sua proclamazione. E le parole del Credo ne sono una chiarificazione e una difesa.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create.

Le parole di questa parte del Credo risalgono a 1700 anni fa, al Concilio di Nicea, avvenuto nel 325. Il palazzo imperiale che ospitò il Concilio del 325 e la basilica che successivamente fu costruita a memoria di tale avvenimento sono oggi sommersi dal lago di İznik (Turchia): di quelle rovine inabissate ci danno testimonianza le recenti scoperte archeologiche. Anche queste parole, come la basilica del Primo Concilio, rischiano di essere parole sommerse: parole, che ripetiamo ogni domenica, ma di cui non comprendiamo più il senso, ma soprattutto non gustiamo più la grandiosità e la bellezza. Eppure, quell’evento straordinario, primo concilio ecumenico della storia della Chiesa, non è consegnato alla dimenticanza del tempo né alla cantilena delle assemblee liturgiche di oggi, poiché la sua verità risuona come eco sulla bocca di migliaia di credenti che, radunati nell’assemblea liturgica, da 1700 anni ripetono la formula nicena (leggermente ampliata al Concilio di Costantinopoli). Da qui il nome di “simbolo niceno-costantinopolitano”, ossia formula della fede per esprimere la retta fede. Queste parole sono, oggi come allora, la “carta d’identità” del cristiano, secondo il significato originario del termine Symbolum.

Perché fu necessario emanare questo simbolo di fede?

Vediamo i vari passaggi.

- I padri conciliari sentirono il bisogno di rispondere alla predicazione eterodossa del presbitero alessandrino Ario. Questi predicava che per il Figlio di Dio “c’era un tempo in cui non esisteva”, e perciò fu “tratto dal nulla” (cioè, fu creato): e i padri risposero che invece il Figlio è generato dal Padre “prima di tutti i secoli” riconoscendo che la sua generazione è “al di fuori e al di sopra del tempo” e non “nel tempo”. Cioè, il Figlio è eternamente presente come generato nel grembo di Dio Padre, ossia la vita del Padre sta nel generare eternamente il Figlio, o in altri termini “nell’atto di amarlo” poiché viene generato nell’Amore.

- Il Simbolo pertanto professa che il Figlio è “generato, non creato” (γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα), elaborando una distinzione tra “generazione” e “creazione”: ciò che è creato è “prodotto” ad opera di chi lo fa e quindi non è “della stessa natura di chi lo crea”, mentre il Figlio “è generato”, cioè della stessa natura divina del Padre. Portiamo un esempio: un padre produce un tavolo, ma il tavolo non è della natura del padre. Lo stesso padre dà origine a un figlio, e il figlio è della natura del padre. Si differenzia per la personalità, poiché il figlio non è ripetizione del padre, ma porta in sé la stessa “natura umana” del padre. Non così è del tavolo che è stato “prodotto”, “creato”.

- Di conseguenza Ario affermava anche che Gesù è sì “Dio”, ma non “vero Dio” (ἀληθινὸν θεόν), in quanto doveva essere considerato Dio “per grazia” (ossia per decisione benevola del Padre), e non “per natura”. In pratica pensava che il Figlio avesse la sola somiglianza del padre, così come un prodotto fatto da un uomo porta i segni del suo ingegno, poiché gli ha dato la forma che ha pensato e modellato. E quindi faceva del Figlio un dio minore, «intermediario» tra il Padre e il mondo, ma il Figlio non proveniva “dalla stessa sostanza del Padre” (ὁμοούσιον). Per questo il Concilio professa che il Figlio è “Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre”, in quanto ha la stessa natura divina di Dio-Padre. Per chiarezza va detto che, se il Figlio condivide la stessa natura divina del Padre, non è però la stessa “Persona” del Padre. D’altra parte, è ciò che avviene anche per noi, e cioè che i figli pur condividendo la stessa “umanità” dei genitori sono diversi come “persone”.

- Se il Concilio ha impiegato termini filosofici per esprimere la verità di fede è perché fu Ario a impiegare questo tipo di linguaggio, sicché la risposta, per poter essere efficace, non poteva che essere a sua volta dello stesso tipo.

Dove si appoggia questa fede di Gesù Figlio di Dio?

- Questa è la fede che la Chiesa ha professato fin dall’inizio attraverso la ripresa memoriale degli avvenimenti che i discepoli avevano vissuto con Gesù. Sotto la potenza dell’evento della risurrezione di Gesù e del mostrarsi di Gesù vivo tra loro, i discepoli hanno potuto comprendere in profondità la loro esperienza vissuta con lui, le sue parole misteriose e i fatti compiuti da Lui: Lui che diceva: “Io e il Padre siamo una cosa sola” (Gv 10,30). Solo allora hanno capito che avevano convissuto con il Figlio di Dio che si era fatto carne. Ricordando dunque la straordinaria esperienza con Gesù alla luce della Risurrezione e con l’effusione dello Spirito Santo a Pentecoste hanno potuto avere la certezza che avevano vissuto con Gesù vero uomo, la cui natura era di essere “il Figlio amato” di Dio inviato nel mondo: ed è con questa fede che hanno vissuto i primi credenti contrastando tutte le dottrine spiritualeggianti di tipo gnostico e docetico. Queste dottrine sminuivano Gesù sostenendo che la sua “carne era solo apparente” e quindi il Gesù, nato da Maria e che aveva vissuto in Galilea, era un “essere spirituale” con apparenza umana. Ma un Gesù così non è il Figlio di Dio che si è “incarnato”, e quini non ha condiviso la nostra umanità. E quindi non ci poteva salvare.

- Gesù aveva detto loro che il suo rapporto con il Padre era un rapporto unico ed esclusivo. Il padre per Gesù era “il Padre mio”, e si diversificava dal modo con cui i discepoli potevano pure rivolgersi a Lui chiamandolo “Padre nostro”.

- Allora i discepoli poterono capire l’insegnamento riportato dai Vangeli Sinottici: “Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (Lc 10,22=Mt 11,27). Con queste parole Gesù esprimeva il suo rapporto di figliolanza unica e singolare con il Padre. E rimproverava Filippo che gli chiedeva di mostrargli il Padre dicendo: “Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre, come puoi tu dire ‘Mostraci il Padre’?” (Gv 14,8).

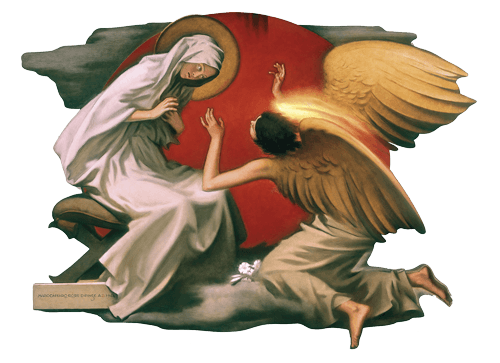

Contempliamo il Figlio generato nel Mistero eterno di Dio

Il mistero di Dio è connotato con una metafora, tratta dal modo con cui la vita si trasmette e continua nel suo movimento vitale, ed è la parola: “generazione”. Lo utilizza il testo del Concilio e lo suggerisce il testo giovanneo: “L’Unigenito “μονογενὴς” che è nel grembo del Padre” – (Gv 1, 16). “Generato, non creato” recita, dunque, la formula di fede. Il fenomeno della vita non è una semplice riproduzione o reduplicazione di un’altra forma vivente identica alla sorgente da cui deriva: un figlio generato non è identico al padre da cui prende vita. Tra il padre e il figlio scorre la medesima vita umana, ma il modo con cui il figlio vive non è il modo di vivere del padre. Un padre è diverso dal figlio, eppure l’uno è legato all’altro perché hanno la stessa natura. E’ per questo che tra un figlio e un padre possono scambiarsi parole che si comprendono. La generazione, dunque, indica un legame e nello stesso tempo una differenza. Ora quando Gesù definisce se stesso come “Figlio” afferma di essere legato nel rapporto con il Padre che lo genera e nello stesso tempo di essere diverso dal Padre, secondo le parole di Gesù raccolte da Giovanni:

“Io sono nel Padre e il Padre è in me” (Gv 14,11); “Il Padre ha la vita in se stesso e ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso” (Gv 5,26); “Il Figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che il Padre fa, anche il Figlio lo fa” (Gv 5, 19). Il Figlio è interconnesso eternamente con il Padre. E per indicare questa connessione viene utilizzata la metafora della “generazione”.

La metafora della generazione esprime il principio della vita come Amore

Questa metafora è ricca di senso anche quando la osserviamo nel fenomeno umano della generazione.

- Quando s’accende una vita nel grembo di una donna, il sistema immunitario – la cui funzione è di innalzare una difesa di fronte a tutto ciò che s’inserisce dall’esterno del proprio circuito biologico – contraddice se stesso ed abbassa tutte le difese a favore del nuovo arrivato. Fa spazio. E il grembo della donna si predispone ad allargarsi sempre di più per lasciar crescere la nuova creatura. E’ un fenomeno che esprime il senso della vita. Si vive facendo spazio ad altri, rinunciando ad una chiusura e difesa di se stessi. Non solo, ma il corpo che accoglie rinuncia a una parte di sé e nutre il nuovo essere perché viva. Questo è il più formidabile enigma del vivente: il vivente trasmette una vita che non ha inventato: se l’è trovata! Sicché amare – secondo l’intrigante formula dello psicanalista Lacan – significa “dare qualcosa che non si ha [che non si possiede in proprio, ma che si è ricevuto] a qualcuno che non l’ha chiesto [in una espansione libera e gratuita]”. Il vivente non reduplica se stesso, suscita invece una differenza da sé.

- Dunque, dire che il Figlio “è generato” significa che il Padre è “Spazio aperto” che vive nell’atto di “far essere” un Altro. Questo è il movimento originario di Agape. Il grembo di Dio è amore perché genera altro da sé. Dio esiste nell’atto eterno di generare il Figlio: per questo è “Padre”. E il Figlio esiste nell’atto eterno di “essere generato”, per questo è Figlio. E questo atto nell’assoluto della divinità esprime di essere l’Amore, poiché amare vuol dire espropriarsi perché altri vivano. L’eterno movimento di amare il Figlio è il modo di essere di Dio. Dio è Affezione eterna: vive affezionandosi ad altro, il Figlio, e facendolo esistere.

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre

- Quando da una candela accesa si passa il fuoco ad un’altra candela, la luce della prima candela non diminuisce, anzi s’intensifica. E questa luce delle due candele unite insieme non è un’altra luce, ma è la stessa che si è accesa nello scambio di “luce da luce”. E tuttavia se si distacca una candela dall’altra, la luce permane autonomamente in ciascuna candela. Così avviene nel grembo eterno di Dio: la vita consiste nell’eterno movimento di uno scambio di vita, cioè di amore, dal Padre al Figlio e dal Figlio al Padre.

- Di quest’amore vive tutta la Creazione. Anche la vita umana – poiché l’uomo è creato a “immagine di Dio” – si esprime in questa dinamica di consegna di sé ad un altro, affinché la vita continui in lui. Si esiste dunque veramente facendo vivere altri, dando vita ad altri. E qui non si tratta solo della biologia della vita, si tratta del riconoscimento che si dà altri, quale potenza che fa vivere. Si tratta del sorriso che si offre apprezzando l’altro, che diventa energia che accende la vita. Si tratta dell’espropriazione di sé per venire incontro al bisogno dell’altro, affinché non si senta perduto nel suo bisogno.

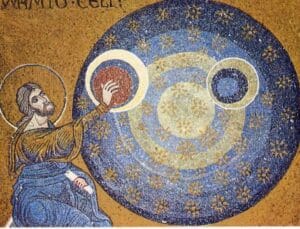

Per mezzo di lui tutte le cose sono state create

“Per mezzo di lui ogni cosa è stata creata e nulla di ciò che è creato esiste al di fuori di lui” (Gv 1,4). Ogni creatura è “predestinata” a fare unità con il Figlio, cioè a diventare conforme a lui, e quindi ad assumere i contorni della sua identità:

“predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli” (Rom 8, 29).

Nel creare il non-divino, ossia ciò che non è della sua stessa “natura” (noi esseri umani, il cosmo, il mondo animale e vegetale), Dio ha – per così dire – immaginato che tutto avesse la “forma” del Figlio, cioè di questo legame d’amore che unisce il Figlio al Padre. Tutto ha come destinazione ultima di entrare in rapporto con il Figlio e vivere come è vissuto Lui nella sua umanità. Così tutta la creazione porta le impronte digitali del Figlio. E aspira a realizzare in se stessa la figliolanza divina, ovvero il consegnarsi a Lui nell’amore. La creazione non ha coscienza di questo destino, per questo essa vive all’interno della coscienza della figliolanza divina che gli esseri umani sono chiamati a vivere:

“La creazione vive dell’ardente aspettativa della rivelazione di figli di Dio … e liberata dalla schiavitù della corruzione attende di entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio, gemendo e soffrendo come le doglie di un parto” (cf Rom 8, 19. 21. 22).

Come il Figlio, ogni uomo diventa se stesso vivendo nel modo con cui ha vissuto il Figlio, ossia nel percepire se stesso come generato da Dio e nel far vivere altri oltre se stesso. Questo è infatti il mandato consegnato al discepolo: “Amare Dio e il prossimo”: formula che non è da “sentimentalizzare” in un vago sentimento di altruismo, né da prendere come semplice comandamento morale, ma da percepire come l’atto che permette di esistere e di far esistere altri grazie alla propria presenza benevola e gratificante.

Gli inni cristologici della prima comunità

Alla fine di questo cammino che spiega la nostra fede, risentiamola battere in noi attraverso il modo con cui i primi cristiani l’hanno celebrata nei cosiddetti “Inni Cristologici”, rivolti a Gesù Cristo glorioso.

1 Col 1, 15-17 Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, 16perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. 17Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Efesini 1, 3-12 Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 4In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 5predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, 6 a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 7In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. 8Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, 9facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto 10per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 11In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà –12a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.