Domenica 23 febbraio P. Antonello ha tenuto la catechesi: Credo in Geù unico figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce.

A seguire l’audio e il testo della meditazione.

prima parte

seconda parte

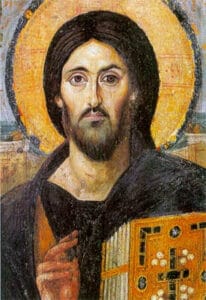

Le parole del Credo riassumono la nostra fede. Dicono chi è Dio, il quale non è solo Padre, ma Dio è anche Figlio, Dio è anche Spirito. Come è stato possibile conoscere questo misterioso grembo di Dio? Dice san Giovanni: “Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato”. E il Figlio per potersi far capire dall’uomo doveva parlare un linguaggio d’uomo. E così il Figlio si è avventurato nella storia degli uomini, assumendo un volto umano. Per capire le parole della nostra fede, dobbiamo anche noi ripercorrere il cammino che hanno fatto i primi che lo hanno incontrato.

Una storia inattesa e un’esperienza coinvolgente Il primo incontro

“Giovanni Battista fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ‘Ecco l’Agnello di Dio!’. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: ‘Che cercate?’. Gli risposero: ‘Rabbi, dove abiti?’. Disse loro: ‘Venite e vedrete’. Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio” (Giovanni 1, 35-51).

“I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì su una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare disse a Simone: ‘Prendi il largo e calate le reti per la pesca’. Simone rispose: ‘Maestro abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti’. E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al vedere queste cose, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: ‘Signore, allontanati da me che sono un peccatore’. Grande stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: ‘Non temere, d’ora in poi sarai pescatore di uomini’. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono” (Lc. 5,1-11).

Questi due racconti ci testimoniano che i discepoli dopo un primo incontro, carico di stupore, cominciano a seguire quel rabbi che ha iniziato a predicare un messaggio religioso particolare nella Palestina del primo secolo dopo Cristo. La loro preoccupazione è la pesca. Ma questo maestro li chiama a seguirlo in vista dell’affermarsi del Regno di Dio sulla terra. Avviene qui un fenomeno diverso dalla tradizione ebraica. Era normale che dei discepoli ebrei si scegliessero un maestro, ma qui è il contrario: è il maestro che si sceglie i discepoli. Persone semplici e rozze. Alcuni di questi erano già discepoli di Giovanni il Battista, ma l’incontro con Gesù di Nazareth fu fulminante. Anzi fu proprio Giovanni che li indirizzò a Gesù. Essi cominciarono a seguirlo. Stanno con lui nella normalità della vita: nella sinagoga, nei suoi frequenti spostamenti, sulla riva del lago di Genezareth, oppure ad una festa di nozze a Cana di Galilea.

Gesù diventa un centro affettivo per i discepoli

E così, attraverso la semplicità di una convivenza umana quella Presenza che li aveva colpiti, diventa subito loro centro affettivo. Se Giovanni e Andrea, Simone e Giacomo non avessero continuato a frequentare il Maestro, presto l’avrebbero dimenticato. L’uomo è impastato di tempo: e soltanto ciò che si ripete nel tempo si consolida e si radica. Accontentarsi dell’emozione provata nel fascino del primo incontro, senza favorirla nel suo ripetersi, avrebbe significato vedersela svanire un poco alla volta, finché non ci avrebbero pensato più. Quegli uomini invece hanno continuato a cercare quell’incontro. Così il rapporto con Gesù è diventato “esperienza”: la sua presenza penetrava sempre più profondamente nel loro animo; ed essi diventavano sempre più appassionati ed appartenenti a Lui. Ma man mano che essi stanno con lui e lo ascoltano intravedono qualcosa di strano e straordinario insieme in lui, che li affascina. Esperimentano che padroneggia la natura: comanda alla bufera del lago di calmarsi, moltiplica i pani per le folle, incontra persone spersonalizzate da malattie nervose (indemoniate) e le libera, incontra lebbrosi e li guarisce sull’istante. Si coinvolge con i deboli e i peccatori: si mette dalla parte delle donne umiliate e le restituisce alla loro dignità. Si mostra superiore per intelligenza agli intellettuali dell’epoca (scribi e farisei). I gesti straordinari che compiva indirizzarono le loro menti a pensare di essere di fronte al Messia atteso da tutta la tradizione ebraica. E Gesù, mentre mostra una potenza sovrumana, annuncia che con la sua Presenza il regno di Dio è venuto; narra che questo regnare di Dio nel mondo non accade in maniera gloriosa: anzi che si fa strada come un piccolo seme che deve morire in terra per essere fecondo. Così introduce scandalizzando i discepoli che il suo futuro, e con lui il regno di Dio, deve passare attraverso la morte in croce.

Ed egli domandava loro: “Ma voi, chi dite che io sia?”. Pietro gli rispose: “Tu sei il Cristo”. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: “Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini” (Mc 8, 29-33).

Una pretesa inaudita

I discepoli non capiscono, ma trattengono di lui l’impressione di essere di fronte a un mistero, che si presenta con una pretesa fuori misura rispetto alla loro forma religiosa tradizionale. Seguendolo, s’accorgono un poco alla volta dell’eccezionalità della sua persona: scoprono in lui una diversità radicale dagli altri maestri. Quali sono questi poteri e atteggiamenti che impressionano i discepoli?

Gesù rivoluziona il sentimento religioso della vita

Per i farisei la vita era una partita aperta di dare ed avere con Dio, basata sul calcolo dell’osservanza della Legge. Gesù rivoluziona questo atteggiamento un po’ mercantile ed introduce il sentimento della gratuità e del perdono come il clima religioso di fondo nel rapporto tra l’uomo e Dio. In più questo cambiamento che Gesù introduce non è una semplice proclamazione a parole, lo fa vedere con le sue azioni. Gesù agisce e mostra un potere di cambiamento, arrogandosi la facoltà di perdonare i peccati, contravvenendo al principio religioso fondamentale secondo cui la coscienza dell’uomo è sotto il giudizio di Dio solo. E ciò scandalizza la mentalità degli scribi e farisei cresciuti alla scuola della Legge, perché l’atto di perdonare i peccati promulgava indirettamente un potere divino, che, esercitato da Gesù, appariva come arroganza religiosa.

“Un giorno, sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini portando sopra un letto un paralitico, cercavano di farlo passare e metterlo davanti a lui. Non trovando da qual parte introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. Veduta la loro fede, disse: ‘Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi’. Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: ‘Chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può rimettere peccati, se non Dio soltanto?’. Ma Gesù conosciuti i loro ragionamenti, rispose: ‘Che cosa andate ragionando nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire: ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: alzati e cammina? Ora perché sappiate che il Figlio dell’Uomo ha il poter sulla terra di perdonare i peccati: Io ti dico -esclamò rivolto al paralitico- alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua’. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e si avviò verso casa glorificando Dio’ (Lc. 5,17-25).

Non solo verso i deboli, ma più ancora verso i peccatori pubblici, Gesù mostra la sua benevolenza. Mentre i farisei percepivano la necessità di un distanziamento dal mondo dei peccatori per non contaminarsi, Gesù dimostrava verso di loro una predilezione scandalosa.

“Uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato; e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. A quella vista il fariseo che l’aveva invitato, pensò tra sé: ‘Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice’. Gesù allora gli disse: ‘Simone, ho una cosa da dirti’. Ed egli: ‘Maestro, dì pure. Disse allora Gesù: ‘Un creditore aveva due debitori: l’uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi, dunque, di loro lo amerà di più?’. Simone rispose: ‘Suppongo quello a cui ha condonato di più’. Gli disse Gesù: ‘Hai giudicato bene’. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: ‘Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco’. Poi disse a lei: ‘Donna ti sono perdonati i tuoi peccati’. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: ‘Chi è quest’uomo che perdona anche i peccati?’. Ma Egli disse alla donna: ‘La tua fede ti ha salvata, va in pace!’ (Lc 7,36-50)”.

Questo brano contiene l’originalità della rivelazione di Gesù. Mentre il fariseo – e con lui tutti gli uomini religiosi – credono di potersi “comperare” l’amore di Dio mediante il merito delle proprie buone opere, Gesù mostra che la benevolenza di Dio verso l’uomo è un atto gratuito. Gratuità che emerge paradossalmente in una figura umana: la prostituta, la cui caratteristica è di vendere “amore”, la quale, a causa del suo peccato, non può esibire di fronte a Dio alcun merito. Per la legge mosaica, donne di questo tipo dovevano essere emarginate e lapidate. Ma Gesù sceglie proprio loro per mostrare che l’amore è sempre e solo dono. L’amore di Dio è pura grazia. La donna del capitolo settimo di Luca è colei che non avendo nulla da dare, tranne il suo dolore, sta davanti a Dio come pura ricettività. La condanna di Dio non cade sulle ingiustizie delle creature, quanto sulle “presunte” giustizie dei farisei che portano lontano da Dio, poiché inorgogliscono l’uomo nella sua indipendenza da lui. Stranamente un’opera buona compiuta nell’orgoglio allontana da Dio, mentre il peccato vissuto nell’umiltà avvicina a Lui. Era questo il paradosso che i discepoli dovevano continuamente esperimentare seguendo il loro Maestro. Essi imparavano che l’esistenza è un dono da accogliere piuttosto che un debito da estinguere. Stando con Gesù, respiravano una novità di vita che li distanziava dalla mentalità dei farisei, che consideravano la vita come un conto da saldare con Dio mediante la loro giustizia, e così erano chiusi alla novità della Rivelazione che Gesù manifestava sotto i loro occhi. Gesù ha spostato così la visione del mondo dall’idea di giustizia realizzata con le proprie mani a un nuovo tipo di giustizia, quella dell’amore misericordioso. E questo era una novità impressionante per i discepoli, perché non la vedevano solo predicata, ma praticata da Gesù con una benevolenza costante.

Una padronanza sbalorditiva sulla realtà

Un secondo segno che impressionava i discepoli era il modo tutto naturale di Gesù di affrontare le asperità della realtà. Le cose, il tempo e lo spazio, obbedivano docilmente a Gesù, senza nessun ‘nessun apparato magico’: egli operava trasformazioni immediate della realtà in modo del tutto ‘naturale e spontaneo’ come di chi è padrone della realtà stessa.

“Un giorno salì su una barca con i suoi discepoli e disse: ‘Passiamo all’altra riva’. Presero il largo. Ora, mentre navigavano, egli si addormentò. Un turbine di vento si abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo: ‘Maestro, maestro, siamo perduti! E lui, destatosi, sgridò il vento e i flutti minacciosi; essi cessarono e si fece bonaccia. Allora disse loro: ‘Dov’è la vostra fede?’. Essi intimoriti e meravigliati si dicevano l’un l’altro: ‘Chi è dunque costui che dà ordini ai venti e all’acqua e gli obbediscono?” (Lc 8, 22-25).

Il mare, nell’immaginario degli antichi, era il potere sconvolgente della natura per antonomasia: padrone incontenibile del caos primordiale. Su di esso Gesù estende il suo potere. In pochi tocchi, l’evangelista Luca delinea il volto potente e sobrio di Gesù quale appariva ai discepoli increduli. Il contesto è drammatico. Tutto è sconvolto, cielo e mare. I discepoli sono sospesi nel vuoto: il vento toglie ogni controllo, l’abisso li sta inghiottendo. In mezzo appare il Signore vero della creazione. Donde gli proveniva questa energia così diversa e contenuta rispetto alle pratiche magiche di tanti ciarlatani illusionisti? Come poteva Gesù essere signore della vita e della morte? Donde attingeva questo potere?

“Ed ecco venne un uomo di nome Giairo, che era capo della sinagoga: gettatosi ai piedi di Gesù lo pregava di recarsi a casa sua, poiché aveva un’unica figlia, di circa dodici anni, che stava per morire. Durante il cammino, le folle gli si accalcavano intorno. Una donna che soffriva di emorragia da dodici anni, e che nessuno era riuscito a guarire, gli si avvicinò alle spalle e gli toccò il lembo del mantello, e subito il flusso di sangue si arrestò. Gesù disse: ‘Chi mi ha toccato?’. Mentre tutti negavano, Pietro disse: ‘Maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia’. Ma Gesù disse: ‘Qualcuno mi ha toccato, ho sentito una forza che è uscita da me’. Stava ancora parlando quando venne uno della casa del capo della sinagoga a dirgli: ‘Tua figlia è morta. Non disturbare più il maestro. Ma Gesù che aveva udito rispose: ‘Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata’. Giunto alla casa non lasciò entrare nessuno con sé, all’infuori di Pietro, Giovanni e Giacomo e il padre e la madre della fanciulla. Tutti piangevano e facevano il lamento su di lei. Gesù disse: ‘Non piangete, perché non è morta, ma dorme’. Essi lo deridevano sapendo che era morta, ma egli, prendendole la mano, disse ad alta voce: ‘Fanciulla, alzati!’. Il suo spirito ritornò in lei ed essa si alzò all’istante. Egli ordinò di darle da mangiare. I genitori ne furono sbalorditi, ma egli raccomandò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto” (Lc. 8, 40-56).

Chi è costui, al cui tocco sono vinte malattia e morte? La liberazione dalla malattia e dalla morte è presentata dai Vangeli come via per apprendere la fede, non come pratiche magiche. E la gente, stando con Gesù, capiva sempre più che cosa significasse la fede. La fede è un atto semplice. Lo esprime in modo significativo la donna emorroissa, immagine di chi è colpito dal “mal di vivere”, perché perde sangue, segno di vita. La fede è “toccare” Gesù. E’ un “tocco” che sprigiona da lui la vita e l’energia di Dio. Non è un atto magico. Gesù vuole entrare in rapporto con la donna. La chiama, le risveglia una nuova coscienza, le mostra la fede come via di vera guarigione. L’incredulità di fronte a simili gesti è d’obbligo per chi è rinchiuso in una forma di razionalismo, per il quale chi è morto, è morto. Per Gesù non è così. In lui vi è una risorsa che sfida quello scetticismo, che portava gli scettici di turno a “deriderlo” e lascia carichi di stupore i genitori della bambina sottratta alla morte.

I documenti evangelici, così sobri nella loro scrittura, contengono questi fatti non come gesti straordinari di Gesù, ma come il suo ordinario modo di agire. Era normale la domanda: “Chi è costui?” (Lc 8, 25).

Un’intelligenza che sa penetrare l’intimo dell’uomo

Un altro elemento che conquista i discepoli è l’intelligenza di Gesù. L’intelligenza umana non riesce a cogliere tutta la realtà, vi è sempre qualche residuo di oscurità. Alcuni uomini maggiormente dotati lasciano incantati gli altri. Così era della scaltrezza dei farisei. Eppure, di fronte a Gesù i loro raggiri mentali si sciolgono come cera al sole. Gesù li costringe a uscire dai loro schemi mentali così rigidi ed improduttivi. E questo mandava in visibilio la gente mentre loro erano costretti al silenzio.

“Postisi in osservazione, mandarono informatori, che si fingessero persone oneste, per coglierlo in fallo nelle sue parole e poi consegnarlo all’autorità e al potere del governatore. Costoro lo interrogarono: “Maestro, sappiamo che parli e insegni con rettitudine e non guardi in faccia a nessuno, ma insegni secondo verità la via di Dio. E’ lecito che noi paghiamo il tributo a Cesare?”. Conoscendo la loro malizia, disse: “Mostratemi un denaro: di chi è l’immagine e l’iscrizione?”. Risposero: “Di Cesare”. Ed egli disse: “Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio”. Così non poterono coglierlo in fallo davanti al popolo e, meravigliati della sua risposta, tacquero (Lc 20, 20-26).

La genialità di Gesù sta nel rovesciare il dilemma sulla libertà degli interroganti, chiamandoli imprevedibilmente in gioco. Loro da interroganti diventano interrogati. Uguale perspicacia nel risolvere la questione di una donna sorpresa in adulterio, ribaltando con sorprendente abilità l’accusa sugli accusatori.

“Gli scribi e farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: “Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella Legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?”. Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell’interrogarlo, alzò il capo e disse loro: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra contro di lei”. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi, allora Gesù le disse: “Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?”. Ed essa rispose: “Nessuno, Signore”. E Gesù le disse: “Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più” (Gv 8, 3-11).

La sua intelligenza penetrante lo portava a cogliere l’intimo dell’uomo, non per dominarlo, ma per risvegliarlo alla verità. Per questo il suo sguardo, che più di tutto colpiva nella sua persona, era pieno di comprensione verso ogni uomo. Lo prendeva sul serio, s’appoggiava sul positivo che trovava e tendeva ad allargarlo, valorizzando i più piccoli segni di apertura che incontrava. E’ il caso della donna di Samaria al pozzo che si sente compresa come mai nessuno fino ad allora era riuscito a fare.

“Gesù stanco del viaggio sedeva presso il pozzo di Giacobbe. Era verso mezzogiorno. Arrivò una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: “Dammi da bere”. Ed essa gli disse: “Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono samaritana?”. I giudei, infatti, non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: “Se tu conoscessi il dono di Dio e colui che ti dice ‘Dammi da bere!’, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva”. Gli disse la donna: “Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest’acqua viva? Sei forse più grande di nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi greggi?”. Disse Gesù: “Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno; anzi l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua viva che zampilla per la vita eterna”. “Signore -gli disse la donna- dammi di quest’acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua”. Le disse: “Va’ a chiamare tuo marito, e poi ritorna qui”. Rispose la donna: “Non ho marito”. Le disse Gesù: “Hai detto bene: non ho marito; infatti, hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero”. Gli replicò la donna: “Signore, vedo che tu sei un profeta” (Gv 4, 4-20).

L’intelligenza di Gesù è giocata all’interno di una relazione che avvince. E’ un’intelligenza pienamente umana, non l’intelligenza del burocrate o del potente. Apre lo sguardo dell’uomo verso la verità che è occultata dalle idee dei tempi, dalle sclerosi formaliste della società che costruisce continuamente le proprie difese contro la paura delle deviazioni. Gesù è libero, perché conosce la realtà nel suo destino di verità. Perciò può parlare liberamente, costringendo la donna di Samaria ad uscire dalla propria menzogna. L’intelligenza di Gesù è spontaneamente orientata alla verità, perciò è libera. E può sfidare l’incomprensione dei discepoli, che erano “meravigliati che parlasse con una donna” (Gv 4, 27).

Della stessa profonda comprensione si sentì avvolto Zaccheo, il capo degli usurai di Gerico. Gesù fece leva sul “suo desiderio di vederlo” per offrirsi a lui per cambiarlo. L’incontro tra Gesù e Zaccheo realizza quella salvezza impossibile all’uomo ma non a Dio: “E’ più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio! Ma ciò che è impossibile all’uomo è possibile a Dio” (Lc 18, 27). Zaccheo è l’immagine della salvezza compiuta: Dio e l’uomo si possono riposare l’uno nell’altro e quindi possono cessare ogni ricerca l’uno dell’altro.

“Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora, corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: “E’ andato ad alloggiare da un peccatore!”. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto” (Lc 19, 1-10).

L’intelligenza e la potenza Gesù non le usava per una propria esaltazione, ma se ne serviva per venire incontro ai bisogni della gente. Sovente chi si sente potente è portato a sottovalutare i deboli. Invece la potenza di Gesù era abbinata a bontà, a misericordia, a tenerezza e a grande capacità di comprensione, in un equilibrio difficile da riscontrare nell’esperienza umana. Gesù provava commozione per il figlio della vedova di Naim (Lc 7, 11-17); mostrava grande capacità di mettersi in rapporto con i bambini che annoiavano con il loro chiasso gli adulti (Mt 18, 1-11). I bambini che non contavano nulla fino alla maggiore età: erano “cose” nelle mani degli adulti, vengono invece considerati come persone da Gesù, operando una rivoluzione culturale nella sua società. Ed ancora non temeva di prendere iniziativa in favore di una povera donna, altro “oggetto” su cui i maschi esercitavano un potere incondizionato nella società del tempo.

“Una volta stava insegnando in una sinagoga il giorno di sabato. C’era una donna che aveva da diciotto anni uno spirito che la teneva inferma; era curva e non poteva raddrizzarsi in nessun modo. Gesù la vide; la chiamò a sé e le disse: “Donna sei libera dalla tua infermità”, e le impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, rivolgendosi alla folla, disse: “Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare; in quelli, dunque, venite e non in giorno di sabato”. Il Signore replicò: “Ipocriti, non scioglie forse di sabato ciascuno di voi il bue o l’asino dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo che satana ha tenuto legata da diciotto anni, non doveva forse essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?”. Quando egli diceva tutte queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute” (Lc,13, 10-17).

Ecco l’abbinamento sconvolgente che stupiva i discepoli: aveva un’intelligenza pratica che umiliava la presunzione dei maestri religiosi del tempo ed insieme abbracciava con tenerezza la condizione sofferente di tutti, poveri e ricchi, purché aperti al mistero di Dio. La conclusione era sempre la stessa: il suo agire faceva esultare la folla, perché intuiva che era arrivata per loro la salvezza; e rendeva sempre più ostili gli intellettuali religiosi della sua terra (scribi, farisei e sacerdoti del tempio).

Lo scandalo supremo: la morte in croce e la risurrezione

In sintesi, Gesù si manifesta come padrone della natura creata mostrandosi simile al Creatore; si arroga il potere sul sabato il tempo proprio di Dio; perdona i peccatori, facendo un’azione che appartiene a Dio solo. La sua figura fa sorgere una domanda negli intellettuali religiosi dell’epoca: “Ma chi crede di essere quest’uomo? Avrà mica la presunzione di paragonarsi a Dio?”. E’ uno scandalo insopportabile per un ebreo. E’ degno di morte. Lo richiedeva la Legge (Lev 24, 16): “Non ti lapidiamo – diranno i Giudei a Gesù nell’ultima settimana della sua vita – per le opere buone, ma perché tu che sei uomo ti fai Dio” (Gv 10, 34).

La ragione religiosa della morte in croce di Gesù

E il sommo sacerdote sentenzierà solennemente in una seduta del Sinedrio: Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: “Che cosa facciamo? Quest’uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione”. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno, disse loro: “Voi non capite nulla! Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in rovina la nazione intera!”. Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo sommo sacerdote quell’anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione; e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo (Gv 11, 47-539.

La morte di Gesù sarebbe stata una delle tante morti che si susseguono sulla faccia della terra, se non ci fosse stato un evento che l’ha tratta fuori dalla normalità della storia quotidiana degli uomini. E questo è l’evento della risurrezione. Evento che viene testimoniato in maniera unanime dagli apostoli, poiché hanno visto ed esperimentato Gesù come “risorto”.

I discepoli dopo la sua morte – anche se avessero voluto – non avrebbero potuto “andare avanti” e sostenere la “sua causa” conservando semplicemente la sua memoria. La morte di Gesù, infatti, aveva messo in discussione non solo il suo messaggio, ma la sua stessa persona. Quella morte in croce significava la maledizione di Dio, perché quest’uomo aveva osato farsi come Dio.

L’evento della risurrezione di Gesù esperimentato dagli apostoli

I fatti sono noti: poco tempo dopo l’esecuzione di Gesù in croce, i discepoli, dileguatisi e ritornati in Galilea, li ritroviamo improvvisamente e sorprendentemente di nuovo a Gerusalemme. Essi stranamente si radunano in questa città, che era divenuta per loro inospitale e pericolosa (e non nella assai più sicura Galilea, lontana dal centro religioso che aveva giustiziato Gesù); e proprio qui, a Gerusalemme, costituiscono la prima comunità di credenti in Gesù. Questa “svolta improvvisa e inspiegabile” dei discepoli, viene spiegata in maniera unanime dal Nuovo Testamento – dai primi strati della tradizione fino agli ultimi scritti – con la risurrezione di Gesù. La certezza che Gesù, dopo essere morto crocifisso, fosse risorto non fu mai oggetto, in tutto il cristianesimo primitivo, di alcuna oggettiva diversità di opinione, bensì solo di una concordanza unanime. E’ vero che i racconti neotestamentari della risurrezione, pur concordando per l’essenziale, sono piuttosto sconnessi e presentano differenze e diversità. Ciò fu in passato considerato come indice della loro non attendibilità. In realtà tali differenze invece che inclinare a negarne la storicità, ne costituiscono la garanzia, poiché sono segno che nella comunità primitiva non c’è stata manipolazione per accordare gli eventi narrati. Un elemento a favore della storicità e autenticità dei testi canonici sulla risurrezione è il fatto che nessuno viene presentato come testimone diretto del fatto della risurrezione, e perciò la sua descrizione viene sempre evitata. Solo il Vangelo apocrifo di Pietro (9, 35-43), del secondo secolo, cede alla tentazione di descriverlo con realismo “da fotografia”, pensando in tal modo di poterne dare la prova diretta dell’autenticità della risurrezione. Ma secondo la testimonianza neotestamentaria, la non accessibilità diretta dell’accadimento della risurrezione di Gesù è connessa al fatto che – diversamente dalle rianimazioni di morti operate da Elia, Eliseo e Gesù stesso, – non vi è qui un ristabilimento della vita precedente o il ritorno alla vita terrena e mortale di un morto in condizioni empiricamente constatabili. La risurrezione di Gesù, infatti, coincide con il passaggio alla forma di una vita radicalmente nuova, gloriosa e indistruttibile, come dice Paolo:

“Sappiamo che Cristo risuscitato dai morti non muore più; la morte non ha più potere su di lui. Per quanto riguarda la sua morte, egli morì … una volta per tutte; ora invece per il fatto che egli vive, vive per Dio” (Rom 6, 9 ss.).

Il fatto della risurrezione giunge a noi attraverso l’esperienza dei discepoli che attestano di aver incontrato il Risorto. Ciò che è raggiungibile direttamente è la fede pasquale dei discepoli o, più precisamente, il fatto della loro unanime affermazione attestante che Gesù si è manifestato loro risorto.

La ripresa memoriale dell’esperienza vissuta con Gesù e il riconoscimento della sua figliolanza divina nella fede

Dopo la risurrezione i discepoli cominciarono a ricordare e a ripensare la loro esperienza vissuta con Gesù. Solo allora si sono resi conto di avere vissuto a contatto con il Figlio di Dio che si era fatto uomo. E ripresero a ricordare tutto quello che avevano vissuto con lui. All’inizio era un racconto orale e solo dopo venne scritto nei Vangeli per l’esigenza dei loro primi incontri nelle piccole comunità di credenti che celebravano la memoria di Gesù nell’eucaristia come Egli aveva raccomandato loro. E cominciarono ad annunciarlo. Era un annuncio incredibile e, dal punto di vista storico, non aveva nessuna possibilità di affermarsi. Eppure, cambiò il mondo, introducendo la certezza che Dio si era fatto uomo ed aveva condiviso la condizione umana introducendovi la certezza del suo riscatto per l’eterno. I primi cristiani non ebbero paura di affrontare la morte, poiché erano sicuri della promessa di Gesù: “Io sono la risurrezione e la vita: chi crede in me, anche se muore vivrà, e chiunque e vive in me, non morirà in eterno” (Gv 11, 25).

Tutto ciò che il NT riferisce di Gesù, le sue parole, le sue azioni, i suoi miracoli, si trova nel raggio di luce di questo avvenimento par particolare, anzi, è attraversato e penetrato da questo raggio. Il messaggio che gli apostoli proclamano con autorità nel nome di Gesù è interamente determinato dal fatto che è stato loro trasmesso e affidato dal Signore risuscitato da morte. L’avvenimento della Pasqua è in qualche modo la lente attraverso il quale gli apostoli e la comunità primitiva hanno rivisto l’uomo-Gesù, in tutta la diversità della sua relazione del tutto unica con essi: Egli era Colui che era e che viene (cf Ap 4, 8). Lui era il Figlio di Dio” (K. Barth)

Queste lente però non ha deformato quello che avevano vissuto. Hanno avuto il coraggio di narrare quello che avevano esperimentato senza timore di presentare l’incredulità dei loro capi, il tradimento di Pietro e Giuda, la fuga di tutti durante la passione, l’affidamento della scoperta della risurrezione a delle donne a cui non era riconosciuta per cultura alcuna validità di testimonianza reale. In conclusione, il cristianesimo non sarebbe mai nato se ci fosse stata solo la crocifissione senza la risurrezione di Gesù. Il cristianesimo e la Chiesa hanno origine da questo annuncio inaudito: “Dio ha risuscitato Gesù dalla morte e noi ne siamo testimoni” (At 2, 38). Tutto il cristianesimo sta o cade con l’autenticità reale dell’annuncio della risurrezione. Se non ci fosse stata la risurrezione Gesù sarebbe probabilmente ancora ricordato come si ricordino Socrate, Confucio, Budda o qualsiasi altra persona importante. Di Gesù probabilmente si citerebbe ancora qualche “detto” paradossale come le beatitudini e il precetto dell’amore, o lo si ricorderebbe come maestro di sapienza e di morale, o ancora come un uomo come tanti altri assassinato dall’ingiustizia umana. Non solo. Senza la risurrezione, non avremmo nemmeno i testi neotestamentari che sono impregnati dalla certezza del Cristo glorioso perché sono stati scritti per ricordare la sua figura vivente nella comunità cristiana.

La fede in Gesù Figlio di Dio è sorta dalla ripresa memoriale degli avvenimenti che i discepoli avevano vissuto

Dopo l’evento della risurrezione di Gesù i discepoli ripensano la loro esperienza vissuta con lui ed ora sono in grado di capire quelle parole che Gesù durante la vita terrena consegnava loro, ma che allora non capivano. In particolare, comprendono quanto Gesù aveva detto loro circa il suo rapporto con il Padre: un rapporto unico ed esclusivo. Il padre per Gesù era “il Padre mio”, e si diversificava dal modo con cui i discepoli potevano rivolgersi a Lui chiamandolo “Padre nostro”. Facciamo uno sforzo di fantasia. C’è una grande sala addobbata a festa. E’ notte. C’è più ombra che luce. Dodici uomini riuniti attorno al loro maestro, lo ascoltano attenti e impressionati mentre dice cose di vita. Proviamo a pensare che impressione deve aver provocato in loro quell’istante in cui quell’uomo sospende la voce – quell’uomo che avevano frequentato da tre anni, di cui conoscevano il mestiere, il padre e la madre, con cui avevano mangiato e camminato per le strade di Palestina – trattiene un poco il respiro e dice: “Io sono nel Padre e il Padre è in me” (Gv 14,11). Chissà che brivido avranno provato a fior di pelle, loro ebrei educati a non immaginare Dio: perché sentire uno dire così equivaleva al fatto di dire che Lui era Dio. E questo non era che ripetere quello che già aveva detto pubblicamente ai giudei, qualche giorno prima, sotto il portico di Salomone nel tempio di Gerusalemme: “Io e il Padre siamo una sola cosa” (Gv 10, 30). Ed ancora prima nel suo insegnamento all’aperto: “Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (Lc 10,22=Mt 11,27). Quell’uomo lì era Dio, perché diceva che “nessuno può andare al Padre senza di Lui” (Gv 14, 6); e quando uno di quei dodici, sempre in quella penombra in cui egli stava confidando il mistero che portava in sé, gli domandò:” Mostraci il Padre e ci basta”; egli risponde: “Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre, come puoi tu dire ‘Mostraci il Padre’?” (Gv 14,8). Ma che pretesa ha quest’uomo? Quegli uomini erano costretti ad un’alternativa o dare fiducia alle parole incomprensibili di quell’Uomo oppure riprendersi il loro modo di ragionare terra terra e tornarsene a casa loro e alle loro occupazioni quotidiane. Su questa pretesa si sono divisi e sempre si divideranno gli uomini. La pretesa con cui si presenta infatti costringe quelli che lo hanno incontrato a decidere: se accettare quello che afferma di sé oppure rifiutarlo. Di fronte a Lui si apre la drammatica alternativa: o seguirlo – secondo il suo insegnamento – come bambini aperti al mistero oppure chiudersi nel proprio scetticismo. Non si può suggerire a Dio in quale modo debba manifestarsi. Dio si è dato nel volto umano di Gesù di Nazareth. Qui si apre la comprensione dell’identità profonda di Gesù di essere il Figlio di Dio, e perciò la Verità che spiega l’origine e la destinazione dell’uomo.

Abbiamo aperto la strada per contemplare il Mistero eterno di Dio di essere una comunione di Padre, di Figlio e di Spirito Santo.