Domenica 11 febbraio, in Casa Madre si è ritrovato il gruppo di laici con le Suore per partecipare alla catechesi di P. Antonello Erminio. Tema del 3° incontro: Purificazione e gioia della manifestazione del Signore Gesù e il giudizia sulla vita terrena.

Domenica 11 febbraio, in Casa Madre si è ritrovato il gruppo di laici con le Suore per partecipare alla catechesi di P. Antonello Erminio. Tema del 3° incontro: Purificazione e gioia della manifestazione del Signore Gesù e il giudizia sulla vita terrena.

prima parte della catechesi

seconda parte della catechesi

PURIFICAZIONE E GIOIA NELLA MANIFESTAZIONE DEL SIGNORE GESÙ E IL GIUDIZIO SULLA VITA TERRENA

Quando pensiamo al mondo futuro dobbiamo essere avvertiti che inesorabilmente utilizziamo “immagini” che, però, devono essere spogliate dalla nostra fantasia. In realtà il nostro futuro è intimamente connesso con la storia di Gesù. E con la nostra morte avviene il nostro incontro con Lui.

L’evento della parusia o dell’essere « a faccia a faccia » con il Signore Gesù

Per noi che viviamo immersi nel tempo il manifestarsi del Signore è un processo che inizia con la nostra morte personale e va verso la conclusione della storia. Ma per Dio – per il quale tutto è presente – il manifestarsi del Signore avviene con la morte di ogni persona, la quale si trova già cospetto di Dio. Ed entra così nel mondo divino. A ben guardare, infatti, la morte di ciascuno è già anche la fine del mondo, poiché il percorso della propria umanità dentro a questo mondo è giunto a maturazione. E ciascuno di noi è consegnato nel rapporto definitivo con Gesù anche se è ancora – secondo il parametro del tempo umano – in attesa che tutta la creazione e la storia umana raggiungano il compimento.

“E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore” (2 Cor 3, 18). “Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia” (1 Cor 13, 12).

A differenza dei miti per i quali la fine della storia è sempre determinata da forze impersonali, nell’escatologia cristiana gli ultimi eventi hanno un protagonista. Il mondo non avrà termine per l’azione di forze oscure che travolgeranno l’intrico di colpe e sofferenze generate dalla libertà umana, ma per la venuta di Uno che, aprendo i sigilli del libro della storia, chiarirà e mostrerà il senso di tutta la realtà.

“Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti, e regneranno sopra la terra” (Ap 5, 10).

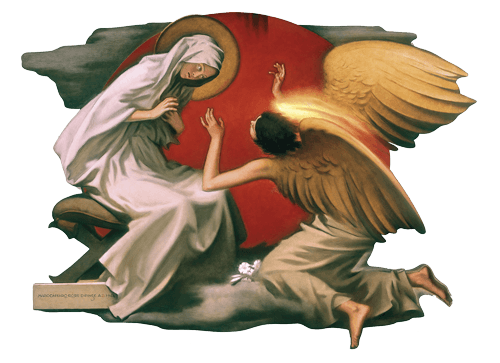

Nella parusia (o l’essere a faccia a faccia con Gesù) – che per ciascuno già comincia con la morte – ogni uomo incontra senza veli quel Gesù Cristo che può già adesso “velatamente” incontrare. Per il credente la parusia è lo svelamento di quanto già egli esperimenta nella relazione quotidiana e affettiva con Cristo mediante i sacramenti della Chiesa che lo nutrono (e pertanto – come dicevano i medioevali – lo rendono con-corporeo con Cristo) e mediante la preghiera unitiva con Lui. E pertanto dobbiamo dunque “pensare la parusia” slegandola dalle questioni cronologiche ed inserirla al livello più profondo della certezza della fede, come l’attuarsi del mistero della predestinazione dell’uomo in Cristo, poiché in Lui la storia ha già raggiunto il suo centro e la sua ultima fase.

Conseguentemente, in forza del battesimo e dell’eucaristia già ora partecipiamo, anticipandolo, il manifestarsi in noi dell’incontro finale con il Cristo, e quindi siamo “tratti fuori dal presente secolo malvagio” (Gal 1, 4) e già ora viviamo con Cristo e in Cristo: rapporto che la morte non interrompe, anzi lo porta a compimento: “Per me vivere è Cristo e morire un guadagno” (Fil 1, 21); poiché “Egli è morto per tutti, affinché quelli che vivano non vivano più per se stessi (rivolti a se stessi, cercando il proprio interesse), ma per colui che è morto e risuscitato per loro” (2 Cor 5, 15).

In conclusione, la risurrezione-ascensione di Gesù alla destra del Padre è il futuro definitivo della storia della salvezza. La parusia non è un mistero ulteriore, ma è il pieno attuarsi negli uomini della energia salvifica del Risorto, che li associa definitivamente alla sua risurrezione. In tal modo egli porta a compimento l’instaurazione della sua signorìa sul mondo creato e ne compie la sua predestinazione. Tale dynamis è già presente ed operante nella storia come missione dello Spirito Santo che trasfigura i credenti in esseri “spirituali” (vale a dire plasmati interiormente dall’azione dello Spirito) e in “figli” in forza della risurrezione operante nel credente come liberazione (cf Rom 8)

La parusia è legata a un giudizio

Il concetto di “giudizio” richiede che si disincagli la precomprensione culturale, e anche popolare, che porta a legare e a confondere “giudizio” con “condanna o punizione”, e quindi con la paura. Il semplice pensiero che saremo giudicati da Dio fa balenare davanti alla nostra mente l’immagine di un tribunale davanti al banco degli imputati dove si è sottoposti a un processo. Invece il termine giudizio va coniugato con il termine “giustizia”. La giustizia esprime “il come devono essere le cose”. E dunque il giudizio, posto alla fine della vita personale e del cosmo, ha il compito di portare a galla e di mostrare ciò che merita di entrare nell’eterno e ciò che ne deve essere escluso. E possiamo subito anticipare che ciò che transiterà nell’eterno (cf Mt 25) saranno gli affetti giusti e le rispettive azioni giuste che ogni uomo avrà coltivato e perseguito e che hanno plasmato la sua persona, perché la stoffa dell’eterno in Dio è Carità e Affezione.

Il contenuto del giudizio, pertanto, non è tanto il confrontarsi con una “legge”, ma con “una Persona”: è l’incontro con il volto del Cristo crocifisso e risorto-glorioso, nel quale è disigillato il disegno di Dio di essere noi fatti per essere conformi a Cristo nell’amore (cf Mt 25; Gv 15, 12; 1 Cor 13, 8-12). Di fronte a Lui si vedrà se e quanto è avvenuta la “configurazione” con Lui e quanto ci siamo resi conformi all’umanità di Gesù.

“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito [= questo è il modo con cui Dio manifesta la sua identità-verità di essere incondizionata dedizione, che preferisce essere equivocato come impotenza, piuttosto che trasformarsi in dominio sull’uomo], perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio” (Gv 3, 16-18).

Nel Cristo Crocifisso Dio prende su di sé il peso del male

Nella rivelazione di Gesù Dio si è mostrato non come il “dio onnipotente”, ma come un Dio amante “coinvolto” negli scarti peccaminosi della libertà umana. Dio è sì onnipotente, ma dell’onnipotenza dell’amore. Dio non ha semplicemente “chiuso un occhio” sull’ingiustizia del mondo, né l’ha cancellata con un colpo di spugna: l’ha invece “patita” – come noi e più in profondità di noi – nella carne del Figlio. Dio non ha voluto sopprimere ingiustizia, peccato, dolore con un colpo di bacchetta magica per preservare la dignità della libertà umana.

Quello, dunque, che la ragione fatica a capire [la presenza del peccato, del male, della sofferenza, dell’ingiustizia, della prepotenza nel mondo], la Rivelazione lo spiega: il tocco geniale di Dio è consistito nel prendere su di sé peccato, dolore, morte, vivendo “umanamente” queste forme paradossali dell’umano nel Figlio fatto carne. Così, tutte le scorie della libertà umana e del limite della creazione il Cristo le ha prese su di sé per trasfigurarle dall’interno con il suo fuoco d’amore. In tal modo ha mostrato la potenza dell’Amore redentore. Nel Figlio che muore crocifisso il Padre, dunque, rivela il suo volto nascosto ed intimo, di essere l’Amore che condivide la storia della sua creatura, anche se, ai nostri occhi umani, può apparire abbandonata da Dio. E questo è il supremo giudizio di Dio sul mondo: Dio Trinità si è impegnato a salvare con l’amore del Figlio l’universo creato.

Nel giudizio Dio non ascolterà i nostri argomenti, ma ci guarderà in volto

Accadrà qualcosa di simile anche al giudizio finale. Lo sguardo di Gesù s’incrocerà con il nostro sguardo e ci scruterà nel fondo dell’anima, come diceva E. Mounier: “Quando il Signore della storia ci incontrerà non ascolterà i nostri argomenti, ma guarderà i nostri volti”. Il giudizio pensato come incontro con lo sguardo di Gesù risorto è accennato nei testi neotestamentari:

“Ecco viene sulle nubi e ogni occhio lo vedrà; anche quelli che lo trafissero e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto” (Ap 1, 7); “vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte (Ap 22, 4).

Il Cristo Crocifisso-Risorto si presenterà alla vista di tutti e sarà riconosciuto anche da chi non ha voluto saperne di lui, perché si è nascosto dietro alle futilità del mondo e si è lasciato sopraffare dalle sue scorie. Ogni essere, finalmente caduta la maschera che ne impediva la visione, davanti agli occhi giudicanti del Signore risorto apparirà nella sua vicinanza o lontananza dal Cristo, ossia nella propria conformità/difformità rispetto all’immagine stampata in noi nella Creazione e nel Battesimo. Questo confronto luminoso con il volto di lui, questo sguardo, a tu per tu, sarà il giudizio. Allora ognuno si renderà conto della propria vita vissuta nella vicinanza o nella lontananza da Cristo. Ci sarà allora: o la gioia del riconoscimento, o il dolore della vita perduta essendo stata vissuta senza di Lui. Sarà allora rovesciato il ricamo della storia e sarà chiaro il disegno di Dio sul mondo, proprio su quel mondo in cui si era così difficile, finché si era nel corpo, ravvisare la bontà, la giustizia e la saggezza di Dio.

Il giudizio è uno sguardo purificatore : il « purgatorio »

“Nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l’opera di ciascuno sarà ben visibile: infatti quel giorno la farà conoscere, perché con il fuoco si manifesterà, e il fuoco proverà la qualità dell’opera di ciascuno. Se l’opera, che uno costruì sul fondamento, resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l’opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito; tuttavia, egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco” (1 Cor 3, 11-15).

Questo è il principale rimando biblico per la fondazione della dottrina dello stato di purificazione ultraterreno. L’uomo si esperimenta davanti a Dio come dentro a un “fuoco che lo divora”, un fuoco che lo penetra, lo illumina, lo mette in questione, ma anche lo affina, lo purifica, lo salva.

E poiché Gesù stesso ha preso su di sé il giudizio di Dio portando nella sua morte la conseguenza intrinseca di ogni peccato, l’atto del giudicare sarà un giudizio analogo a quello che Gesù stesso ha esperimentato. Da una parte, come Gesù ha patito la sofferenza della lontananza del Padre, anche il giudizio per ogni uomo sarà bruciante e doloroso, poiché renderà chiaro alla sua coscienza l’insipienza e la stoltezza del peccato e del tempo sprecato nel male e nel non-amore. E da un’altra parte, come Gesù è morto a favore dei peccatori, sarà anche un giudizio che non intende abbandonare il peccatore al “vuoto” del suo peccato poiché “la misericordia ha sempre la meglio nel giudizio” (Gc 2, 13). Si può allora, in chiave esistenziale, rappresentare il giudizio come uno “sguardo penetrante e tagliente” di fronte al quale nulla può essere nascosto e dove, nello stesso tempo, brillerà quell’amore misericordioso e bruciante del Padre che Gesù ha rivelato con la sua esistenza umana.

Saremo giudicati sull’amore

Nel giudizio staremo davanti alla nostra storia di bene e di male illuminata a giorno. Allora la nostra coscienza sarà trafitta dal dolore e dal timore. E come il Signore Gesù dovette discendere agli inferi prima di salire in paradiso, così ciascuno di noi si sentirà indegno di quello sguardo di tenerezza misericordiosa: sentirà la sua coscienza percossa e umiliata e finalmente ciascuno dovrà ammettere che non è stato lui a meritarsi alcunché; e in forza di questa prostrazione starà con le mani aperte in attesa di quell’abbraccio stringente e doloroso che lo purificherà e lo restituirà a se stesso.

Di fatto siamo tutti peccatori. Ed ogni uomo compie azioni cattive e malvagie, o anche omissioni, che distorcono la propria vita avvitandola su se stessa. Non solo, ma questa vita distorta e alienata procura ad altri sofferenza e avvelena la loro vita o persino la distruggono. La luce del giudizio porterà ad evidenza questo male, che è rimasto occultato nelle pieghe di menzogna o di negligenza della vita personale.

Mentre tutto questo verrà alla luce di fronte a Dio, esso genererà anche dolore e sofferenza per il poco amore vissuto e ci opprimerà che altri siano stati vittime delle nostre passioni e omissioni. Ci afferrerà allora un acuto dolore come una lama affilatissima di coltello nella carne che aprirà tutto il nascosto della nostra coscienza.

In questa purificazione Dio si mostrerà come l’Abbà pietoso che saprà frugare nella nostra vita umana e trovarvi quegli attimi di verità e carità del nostro cuore, in cui abbiamo sciolto la nostra presunzione e abbiamo servito il suo Figlio nei poveri e nei deboli. E sarà per questo, per questo soltanto, che egli ci inviterà alla comunione con Lui (Mt 25, 31-46), perché alla fine – come dice san Giovanni della Croce – saremo giudicati sull’amore. E l’amore, comunque sia, anche un solo grammo, ha un valore infinito ed eterno, e non può essere distrutto o dimenticato, mai. Questo ci può fare sperare in un giudizio buono e misericordioso: non possiamo deciderlo, possiamo solo attenderlo. Per questo non si può stare in maniera leggera o presuntuosa di fronte al giudizio di Dio.

Il giudice è quel Padre che ha chiesto al Figlio di condividere il peccato dell’uomo

Il giudizio di Dio perciò è racchiuso in quel Figlio che assume sulle sue spalle tutto il peccato del mondo. Tutti siamo feriti dal peccato che ci rende colpevoli dinanzi a Dio, per il fatto che, resistendo al suo amore, finiamo a lungo andare per distruggere noi stessi. E questo il Padre lo patisce drammaticamente e ne è addolorato perché siamo figli suoi (è in questo senso che va compresa l’ira di Dio in stretta unione con la misericordia),

Tale peccato però non è totalmente estraneo al giudice: egli non incontra il peccato “dall’esterno” o “dall’alto” per poi condannarlo in maniera neutrale come farebbe ogni giudice umano. Nel racconto della Rivelazione le cose sono cambiate. Il giudice stesso, Gesù, pur essendo senza peccato (Eb 4, 15) ha portato la conseguenza intrinseca del peccato umano e si è lasciato giudicare: ha esperimentato su di sé, morendo in Croce, il giudizio di Dio per mettere così anche il peccatore più misero ed abbandonato a contatto con la misericordia del Padre dei cieli. Il Cristo che giudica conosce allora – per quanto sta a Lui – soltanto una dedizione incondizionata all’uomo fino ad abbracciarlo e stringerlo a sé, a meno che l’uomo non voglia sottrarsi a tale abbraccio purificatore e chiudersi definitivamente a riccio su se stesso, costruendo così la propria autocondanna.

Questo è il giudizio di Dio: di fronte al nostro peccato non fa come se nulla fosse stato; piuttosto brucia il male, e questo è doloroso. E’ il nostro purgatorio.

Evitare di pensare il purgatorio in termini locali e di durata

Questo essere purificati dalle scorie peccaminose dopo la morte non è da pensare in termini di durata cronologica di pene espiative, ma secondo una proporzionalità e intensità del patimento, con cui si soffre per la maggiore o minore alienazione che il peccato ha sedimentato nella storia personale di ciascuno. Ciò conseguentemente determina l’intensità di maggiore o minore necessità di purificazione, che si attuerà nel misterioso processo della morte attraverso il quale ciascuno verrà purificato, ossia verrà portato alla “piena trasparenza di verità” di fronte a Dio.

In tal senso l’incontro con il Cristo nella morte è giudizio, che come fuoco d’amore consuma il male e porta a purità e a splendore l’intimo di ciascuno. fuoco purificatore:

“Il purgatorio è un mistero di amore che brucia. … Il grande trucco del purgatorio è che l’Io [la nostra personalità egoista e orgogliosa] viene così disgregato che il Tu [l’alterità divina] assume a poco a poco contorno in noi; e nasce una speranza (che sta tutta nel Signore), nella quale c’è la fine della mia presunzione e il principio della mia resa. Si tratta di togliermi dal mio ‘essere presso di me’ e che il mio Io venga ‘trasferito’ in Dio. L’Io come contenitore di questo materiale egoista deve bruciare. Il mio Io distrutto nel fuoco del purgatorio mi viene restituito da Dio come un ‘Io nuovo in Cristo’. … Per questo, il purgatorio sarà vissuto in totale solitudine: l’anima sarà essenzialmente sola, in una singolarità, pienamente occupata e immersa nell’intenso rapporto con Dio”.[1]

Non è necessario ricorrere a un luogo specifico, né alla durata del tempo, per descrivere quello che qui s’intende. E’ l’intensità del dolore, non la sua durata nel tempo e nello spazio ciò che qui è in gioco. Quanto più si è di fronte al Cristo, tanto più viene a chiarezza la propria cattiveria e incoerenza con la verità ed il bene, e conseguentemente tanto più intenso e struggente sarà il dolore che si prova. Questo dolore che si esperimenta non è però vissuto come semplice autopunizione di fronte a se stessi, ma è vissuto davanti agli occhi pietosi del Signore; perciò, è custodito e purificato dal suo amore misericordioso.

La dottrina del purgatorio è perciò consolante dottrina di speranza, poiché ci dice che, per entrare nell’amicizia con Dio e con i fratelli, occorre che l’Io sia aperto e dilatato per ospitare l’immensità di Dio. Non che Dio voglia farmi male, ma la purificazione è per dilatare la mia capacità di poter raggiungere il fine della mia vita di essere nella comunità dei salvati nella piena trasparenza della verità e dell’amore. P. Antonello Erminio

[1] H. U. Von Balthassar, L’ultimo atto, Teodrammatica, V, o.c. pp. 310-313. Le espressioni di Von Balthassar non sono citate alla lettera, ma adattate e riassunte per una migliore comprensione.